LPL输在“唯利是图”?|S12赛后评论

- 作者: 电竞产业评论 2022-11-09 13:01:23 yn下载站

LPL在S12上与LCK的差距其实并不能用“过于商业化、资本化”一语概括。赛事生态、商业模式、应对风险等诸多方面的问题,似乎都成了LPL被LCK实力碾压的关键。

作者:二闹

不算今年,回顾过去4届S赛,LPL赛区共夺得了3次冠军,上次S11中EDG夺冠的盛况一定还让不少观众难以忘怀,这样的成绩让大家过去的内心都十分笃定:LPL就是英雄联盟第一赛区。

即便是算上今年的S12,5年3冠的LPL赛区仍然是英雄联盟这一项目中成绩最好的赛区。但是在S12之后我们能发现一个现象,当今年的S12最后总决赛阶段变成了LCK赛区的内战时,国内观众已经对“LPL第一赛区”这样的说法缄口不言。

是大家“一夜”之间都变得不在乎成绩了吗?并不是,而是来自LCK队伍的实力带给了我们一种无力感,在这种无力感之下,LPL队伍的落败已经在大家的料想当中。

就像今年对门的TI11,当CNDOTA的最后两个希望LGD和茶队纷纷落败之后,身边DOTA2粉丝们的反应也如出一辙,因为大家都知道,无论是冠军“石头人”还是亚军“秘密”,起码在与中国战队的对抗中让大家感受到了巨大的实力差距,以及这种差距带来的无力感。

因此,在这种近乎碾压的赛区对抗下,“第一赛区”这样的说法在LPL赛区的大家眼中已经从过去的褒奖带上了一定的讽刺意味。也正是这种碾压,似乎让大家变得比往常更冷静,纷纷开始分析起了LPL与LCK实力差距如此悬殊的根本问题。

在这些分析中我们发现,很多行业内朋友和观众似乎将矛头都指向了LPL赛区“过于商业化、资本化”。那事实是否真的如此?或者更细节一些,“过于商业化、资本化”这样的问题具体体现在哪些方面?又或者说,LPL的问题并不在于“过于商业化、资本化”,而是在商业发展方向上出现了偏差?

上述这些问题,也许我们能从LPL与LCK两大赛区的一些差异中找到答案。

01赛事生态的差异

过去,不管是国内还是海外电竞市场,只要谈论起赛事生态这个话题,几乎都认为位于国内的LPL拥有整个行业内最成熟的赛事生态,尤其是前几年LPL赛区在S赛舞台上强势的时候。

但是当笔者借着这一选题去挖掘LPL与LCK差异时,却很快就发现了LPL在赛事生态上的“短板”。

举一个直白的案例,我们经常把一个电竞项目的赛事生态视作“金字塔”,那么塔基就是连通职业体系、半职业体系与大众人群的青训或者人才培养环节,或者称为“造血系统”。在这个塔基处,LPL和LCK的差异就十分明显。

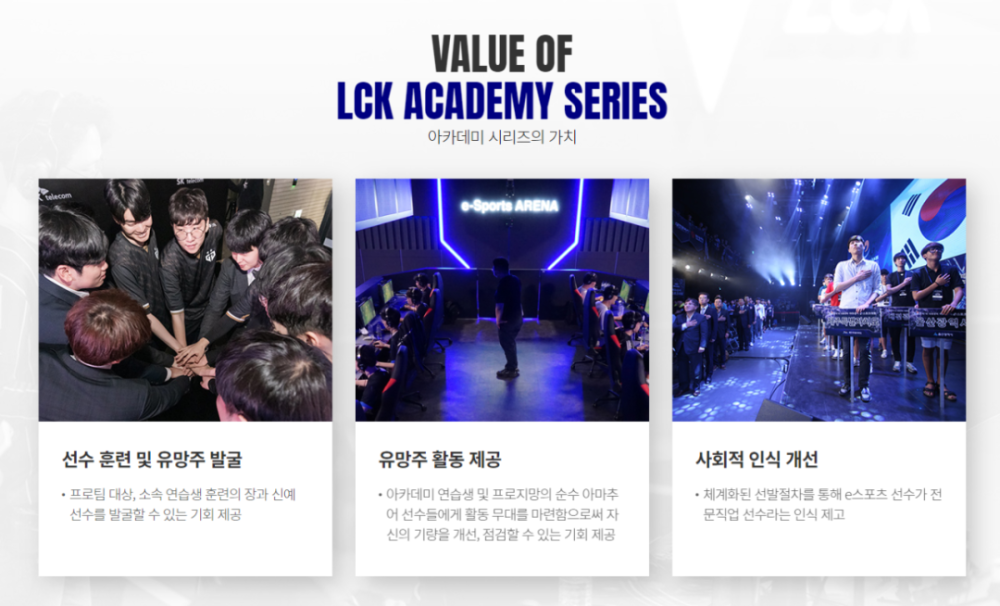

LCK赛区的人才培养体系其实可以简单概括为一个赛事,翻译过来叫“LCK学院系列赛”。这项赛事是由LCK官方与韩国电子竞技协会KeSPA举办组织的,从这里就能很明显地看出赛事的官方属性。这一赛事具体可以分为公开锦标赛、选拔赛以及学院联赛。其中,“学院”指的就是LCK联赛队伍所创建的,被联盟所认可的电竞学院,和国内的俱乐部青训营性质差不多。

在这一赛事中,大众玩家便可以通过公开锦标赛、选拔赛、学院联赛这样的流程层层晋级,最终筛选出优秀的潜力人才流入LCK的队伍当中。

值得注意的是,在整个“LCK学院系列赛”中,LCK对这些人才的初步筛选与培养并不仅仅是打比赛这么简单。根据KeSPA介绍,在其中的选拔赛阶段,官方便会对经过初步筛选的参赛选手们进行基础素质教育、参观了解职业电竞生态、小组训练、个人访谈、职业素质培养等多个环节的“初步锻造”。

而来自LCK所有俱乐部的工作人员也将全程参与,通过小组训练、个人访谈等环节加深对这些未来人才的了解,以便为自己的俱乐部吸纳所需的“新鲜血液”。

大致了解LCK的人才培养体系之后,其实我们就能很轻易地发现两大赛区之间的差异了。在过去一段时间中,笔者也与几支LPL队伍了解过他们各自的青训体系,包括对LPL熟悉的观众粉丝可能也很清楚,在LPL的赛事生态中并没有类似“LCK学院系列赛”这样的环节存在。各支队伍更多的是依靠自己挖掘、同行推荐这样的方式来吸纳青训人才。

环节的缺位是一方面,另一边,国内对于青训选手的培养流程也相对滞后。经过了解笔者发现,国内俱乐部由于没有官方设置的“正统”人才挖掘与培养渠道,类似LCK那样通过赛事对职业素养等从业能力的培养在国内只能等选手来到队伍之后陆续进行。这样一来,俱乐部在人才培养方面所耗费的时间、精力以及各类资源必然更多,最终也容易导致两个赛区在这个基础阶段就拉开差距。

在今年S12上大放异彩的DRX中单Zeka今年刚要满20岁,是队伍中最年轻的选手,而他出道时便是来自LCK俱乐部KT的“KT学院”。

02特许经营模式带来的思考

一个完整联赛的商业模式囊括很多内容,在此我们也只需要列举其中一个案例来对比两大赛区。

2021年,LCK正式在联盟中启动了特许经营模式,成为英雄联盟四大赛区中最晚沿用这一模式的赛区。同时,LCK也借鉴到了包括LPL在内的其他赛区经验,开始将部分联盟收入分享给联赛中的特许经营队伍。到这里,其实LCK和LPL在整体的运营模式上差别就不大了。

但值得注意的是,LCK作为后来者,在汲取其他赛区经验的同时,也确实吸取到了一些教训。

去年LCK在开启特许经营模式时,也吸引来了大量的资本与品牌,而为了保证特许经营队伍的质量以及未来的可持续发展潜力,LCK也推出了一套特许经营审查流程,将所有申请队伍的盈利能力与盈利模式纳入审查标准当中。在参与竞争联赛特许经营席位的所有队伍中,只有拥有明显盈利能力或者盈利潜力的队伍才能够脱颖而出。

制定这种标准的原因其实并不难分析,稳定的盈利不仅是联盟队伍可持续发展的关键,同时也能避免一些队伍因为特许经营席位而出现“摆烂”的情况。

当然,在特许经营模式下,LPL与LCK最大的差异还在城市化的发展方向中。LPL是4大赛区中唯一推进联盟城市化的赛区,同时需要每个俱乐部在所属城市拥有一座主场。这一发展方向其实并不奇怪,毕竟类似NBA等顶级体育赛事中使用着同样的模式。

但是在LCK看来,“先进”的LPL并非是它的榜样。拳头游戏韩国电竞部门负责人李政勋在接受媒体采访时就表示:由于北美和欧洲赛区并没有城市化以及根据队伍参与联赛时间来减免特许经营席位费的制度,因此北美赛区和欧洲赛区的模式比中国赛区更加适合韩国赛区,“欧洲是这个(特许经营模式)过程中的标杆地区”。

而LCK不参照LPL的原因也很明显,城市主场建设可能会给俱乐部带来更大的经济负担,而且电竞场馆的商业盈利能力对于目前的行业现状来说也并不稳定与显著。

如果说我们顺着大家的思路,把LPL视作“过于商业化、资本化”,那么在特许经营模式下的发展路径差异可能就给出了一些关于国内赛区“唯利是图”的答案。行业内电竞俱乐部的商业盈利模式本就不完善、不成熟,自负盈亏的能力也远远不够,那么在更大的经济负担下,简单粗暴地搞钱也在情理之中。

03仍需提升的“专业性”

上个月21日,LCK与KeSPA公布了获得联赛认可的62家“LCK授权代理商”名单。何为“LCK授权代理商”?通俗来说,LCK授权代理是LCK赛区在今年推出的一个新系统,意在通过这一系统培养出帮助韩国英雄联盟电竞合同谈判与缔结顺利进行的专业能力代理商。

过去,整个电竞行业中始终缺少专业经纪人这一工种,包括LPL与LCK赛区中的选手们,身边也基本是个人好友或者亲属充当这样的角色。这种情况不仅使得整个行业缺少专业度,同时也导致合同纠纷频发。

而根据LCK的官方公告,推出授权代理系统就意在让赛事生态更加公平、专业,同时也对赛事过去的经纪人相对业余的乱象做出整顿。

当然,这一系统能解决行业内过去频发的合同纠纷问题只是其一,还有另一点潜在价值值得分析。随着电竞产业如日中天,头部赛事在商业发展上高歌猛进,选手身价飙升这种电竞行业中的“通货膨胀”在各个赛区就逐渐显现,而在超级明星备受追捧的LPL赛区,这种现象还要更加严重。

而行业内的不少管理者也早已发现,选手身价泡沫并不利于赛事生态的良性与可持续发展。不过面对这一问题,能够妥善解决的赛区似乎还并没有出现。从各个赛区的现状来看,唯有LCK赛区能够通过相对完善的人才培养体系,以新人带来的竞争性在一定程度上缓解泡沫问题。

不过,人才培养体系也并不能根除“通货膨胀”,毕竟越来越多的资本开始投身电竞,僧多粥少必然会引起更多的人才竞争、挖角与抬价。而如果大环境中开始出现大量具备专业能力、能代表各方的经纪人,也能够在一定程度上杜绝可能出现的“漫天要价”、“合同压榨”等问题,在保护职业选手合法权益的同时,消除一些过于明显的选手身价泡沫。

对于LPL来说,即便LCK推出的这一授权代理系统仍处于试错阶段,但是随着选手身价与品牌价值的飙升,以及行业逐步走向规范化,“专业经纪人”这样的角色对行业来说已经不可或缺。对此,LPL也不妨像LCK对待特许经营模式那样,取其精华,去其糟粕。

04错不在“商业化、资本化”

从上文提到的几个角度与案例来看,LPL与LCK在本届S12上体现出成绩与实力差距的原因可能并不那么明显,但是从长远来看,两大赛区无论是在人才培养体系、联盟未来的发展模式还是整个生态的专业化上的差异,都有可能将彼此的距离越拉越大,而这些,最终都会体现在赛区成绩当中。S12,或许就是一个开始。

那这么说来,LPL在S12上的弱势就和大家所说的“过度商业化、资本化”没有关系了吗?答案也不尽然。

上文在分析商业模式时并未提到两大赛区俱乐部商业模式之间的差异,这一点,或许就是我们探寻LPL存不存在“过度商业化、资本化”答案的关键。

LCK赛区有两个典型的俱乐部案例,一个是T1,一个是Gen.G。T1在对自己的业务模式描述中将自己定位为以电子竞技为基础的娱乐公司,除了电竞职业队伍之外,业务包括内容制作、流媒体广播、游戏相关产品销售以及时尚产品。同时,在2017年,时任T1总经理的宋钟浩就明确表示:T1不想仅仅依靠母公司的投资,而是希望通过自身业务实现自负盈亏。

而Gen.G虽然没有提到自己要做一家娱乐公司,还是以电竞公司自称,但是是仍然在公司目标中提到了“为体育娱乐创造全球化、包容性和跨文化的未来”。从它的具体业务上看,除了电竞俱乐部之外,游戏社交平台、电竞教育两个业务也十分拔尖。

其实上述两个俱乐部的发展目标我们在很多海外俱乐部身上都看到过,比如100T,比如G2。而且我们也能发现,这些俱乐部品牌除了电竞队伍之外,都有其他的核心业务做支撑。就像Gen.G如今已经把自己的电竞学院从LCK开向全球,同时还涉足了王者荣耀等诸多项目。

此时,对比国内LPL的诸多俱乐部我们就能发现,首先在商业模式上,国内俱乐部相对更加单一,而且大部分营收渠道也依赖电竞赛事。除此之外,国内电竞俱乐部的商业重心也更偏向于选手品牌,而非俱乐部品牌。他们似乎更乐于花费大价钱获取明星选手资源,并依赖明星选手资源进行变现。

讲到这里其实大家已经能发现了,当一些海外队伍在努力扩张自身业务矩阵,并通过其他业务来反哺电竞俱乐部业务的同时,国内的俱乐部则更热衷于依靠选手品牌,通过获取商业赞助、游戏直播等业务来生存、盈利。

这时候问题就很明显了,围绕选手且过于频繁的商业合作,以及大家都在追捧的直播业务,虽然能够帮助队伍达到商业盈利的目的,但是付出的代价便是对选手正常职业活动的干扰。

从更宏观的角度来看,无论是LPL还是LCK,其本质都是商业联盟,其诞生的核心目的就是追求商业与资本,又何错之有呢?不过值得注意的是,当整个行业都在追逐商业利益与资本的同时,LPL似乎在行走方向上出现了偏差,以致于商业目标与电竞成绩目标无法兼容。

05结语

2020年微博之夜的时候,人民电竞发布了一篇名为《Uzi登顶“微博之夜”,但流量不应再是电竞的自证重心》文章。当时我持有的观点与之并不相同,同时也发表了不同看法的文章。

但是随着行业的发展我只能说“是我没远见了”,因为大家可能都已经发现,流量确实已经成为如今国内电竞行业眼中最大的“香饽饽”。比如一些赛事不再关注媒体是否属于电竞行业,而是单纯关注B站粉丝量,又或者是今年S12总决赛前的媒体发布会现场出现大量跨界而来的美食、整活抖音大V。

我们眼巴巴地看着这么多外界人群的到来,为电子竞技如今的出圈效果而开心,也为他们在现场不知道采访什么问题、而我们却无法获得一次提问机会而失落。

没错,我就是酸了。

(图片来自网络)

相关游戏

-

妃子校安卓版

妃子校安卓版60.28MB生活助手

-

秘境直播安卓版

秘境直播安卓版76.25MB社交聊天

-

医护之家安卓版

医护之家安卓版35.17MB生活助手

-

小心眼雾化器安卓版

小心眼雾化器安卓版生活助手

-

Better World安卓版

Better World安卓版1.59MB生活助手

热门攻略

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10